Frankenstein, ou les devoirs éthiques des procréateurs

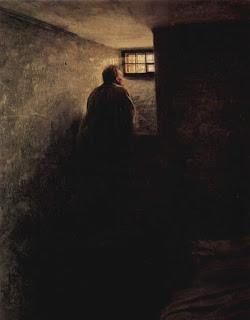

Dans le célèbre roman de Mary Shelley, Frankenstein est un scientifique qui inflige la vie à un « monstre » : un être « créé » à partir de morceaux de cadavres. Après l’avoir jeté au monde, il l’abandonne – il s’en détourne par un mélange de lâcheté, de dégoût et d’effroi. Le « monstre » (au sens étymologique du mot : celui qu’on « montre » parce qu’il est différent des autres) représente en réalité un être humain confronté aux pires difficultés de la condition humaine : le délaissement, l’incompréhension, la laideur physique, le mépris, la haine, le rejet, la pauvreté, la difficulté de « gagner sa vie », le désir insatisfait, les troubles psychologiques, l’absence d’amour, l’hostilité de la Nature et des Hommes, etc. Le monstre éprouve tous les « existentiaux » du malchanceux, pour paraphraser Heidegger. Il incarne en cela la condition humaine pure, l’absurde pur, sans le secours d’autres humains. Jean-Paul Sartre écrit à juste titre : « Je ne connais qu’une Église : c’est la société ...